三浦保環境賞について

三浦保環境賞は、愛媛県内において環境保護活動を続けている個人または団体を紹介するとともに、特に優れた活動を表彰することで、愛媛における環境活動の普及・発展に寄与することを目的としています。

表彰の内容

大賞(1点)・・・ 賞金 50万円

知事賞 (1点)・・・賞金 50万円

奨励賞など (2点)・・・賞金 20万円

特別賞 (若干点)・・・賞金 5万円

選考方法

- 応募の中から、候補の対象となる環境保護活動を選出します。

(選出された方には、あいテレビから連絡致します) - 選出された環境保護活動について取材を行い、あいテレビの夕方ニュース「Nスタえひめ」で紹介します。

- 全ての活動紹介が終了後、審査委員会での審査によって、各賞を選考します。

過去受賞個人または団体

第21回

大賞

シーカヤックで巡る宇和海の自然と生業を学ぶツアー

企業組合こもねっと

宇和海に面した宇和島市蒋渕地区。地元の養殖業者らで構成する「企業組合こもねっと」は、シーカヤックに乗って宇和海の自然を満喫しながら、海の環境問題について考えてもらう取り組みを行っている。

9月某日、市内の中高生や県内外の大学生たち約20人が集まり、慣れないシーカヤックに苦戦しながらも宇和海の自然に間近で触れ、陸から行くことのできない海岸でゴミ拾いに汗を流した。こもねっとでは、海岸清掃を年5~6回ほど実施していて、多い時には1日で軽トラック10台分のゴミが集まることもある。

ほかにもこもねっとでは、沖合で養殖している真ダイの餌やり体験や、カキ養殖の見学など、海のなりわいを実感してもらう取り組みも行っている。こうした取り組みの背景には、若い世代に地元の水産業や環境への意識を育んでほしいという願いがある。

楽しみながら知る―。こもねっとでは、体験の提供を通して地域の未来を見据える。

(2024年11月7日放送)

知事賞

ハゼの恵みで環境にやさしい木蝋製造

セラリカNODAつるかめ喜多工場

昭和レトロな雰囲気が随所に漂う大洲市長浜に、古めかしい煙突が建つ一軒の工場「セラリカNODAつるかめ喜多工場」。四国唯一の木蝋工場だ。化粧品や文房具、医薬品などに用いられる木蝋は、愛媛もかつて全国有数の生産量を誇ったが、輸入品や石油製品に取って代わられ衰退し、今や製造所は国内に4~5軒になった。

木蝋は、原料のハゼの実をすり潰し蒸し上げて、薬剤で成分を抽出する。その後、薬剤を蒸発させて蝋のみを取り出す。製造過程の熱を供給するのは、1936年製「国内最古」の現役ボイラだ。燃料はハゼの実のしぼりかすで、二酸化炭素を出したことにならない「バイオマス」である。

また、ハゼは現在、九州から取り寄せているが、大洲市と大洲農業高校の協力で地元への植林を進めている。輸送にかかる二酸化炭素の削減に加え雇用創出も期待される。さらに燃やした灰を、陶器の「うわぐすり」にするリサイクルも試みる。

かつて隆盛を極めた愛媛の木蝋製造。地域と連携し環境にも配慮しながら、伝統を未来につなごうとしている。

(2024年6月28日放送)

奨励賞

化学肥料由来のマイクロプラ汚染を調査

伊予農業高等学校

伊予農業高校の「希少植物群保全プロジェクトチーム」の生徒たちは、重信川河口に近い松前町の塩屋海岸で、長年にわたって環境調査を続けている。

2022年からは月に1回の海岸清掃に合わせ、海岸に漂着しているプラスチックの肥料殻の調査を実施。わずか数ミリの肥料の殻が近隣の水田から川を伝って海に流れ込んでおり、塩屋海岸は瀬戸内海の平均と比較すると高密度で海岸に集積している肥料殻のホットスポットとなっている実態を明らかにした。プラスチックでコーティングされた肥料は、成分がじわじわ溶け出す効果から追肥の手間が省けるとして普及したものの、回収されないプラスチック殻がマイクロプラスチックになりやすいことが指摘されており、2030年には廃止する方針が発表されている。

肥料から出るマイクロプラスチックゼロを目指し、地道で生きの長い調査はこれからも続く。

(2024年11月27日放送)

愛媛県奨励賞

養殖いかだに自生するホンダワラでカーボンニュートラルを推進

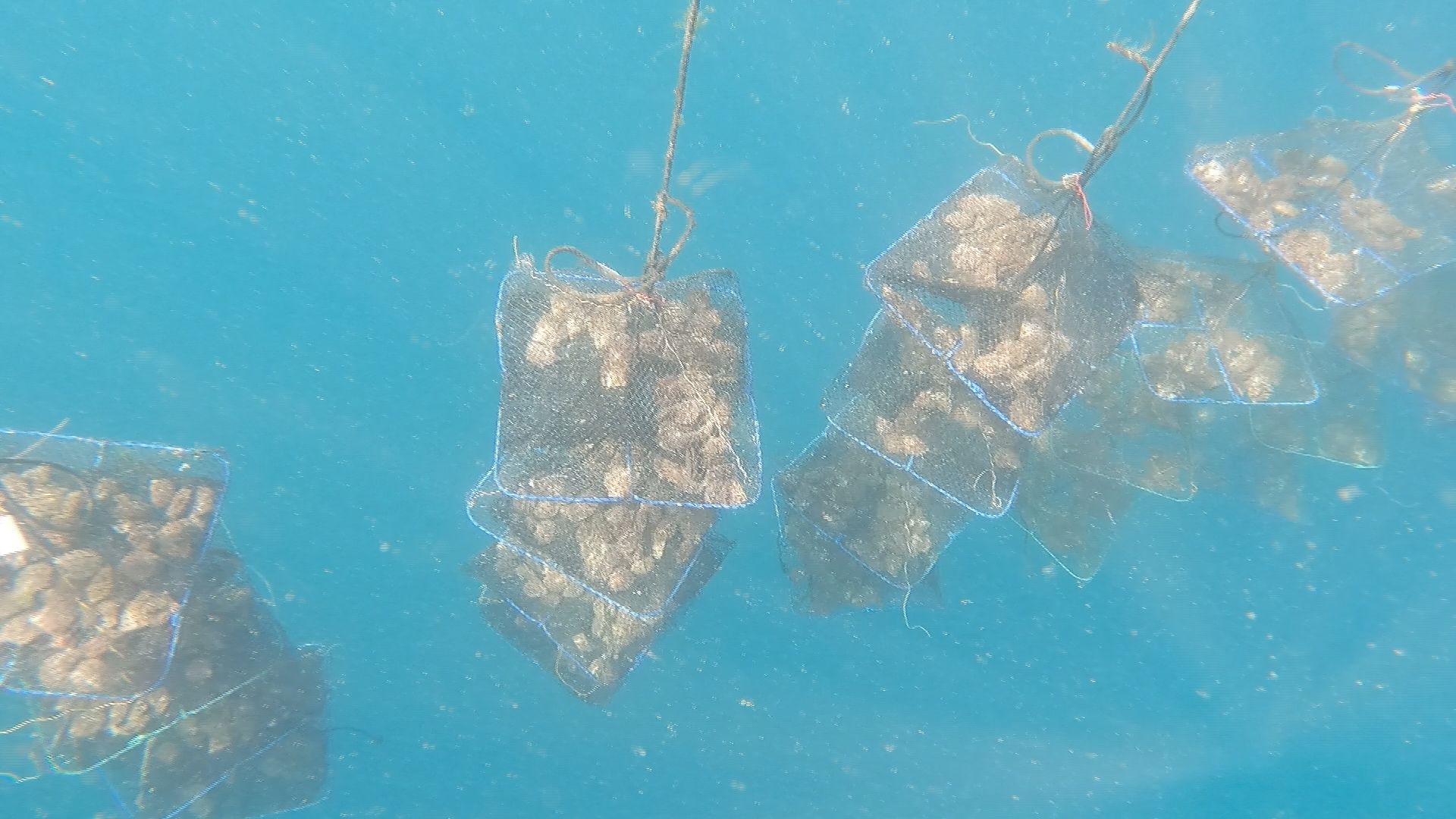

家串真珠母貝生産組合

愛媛県の特産品の1つ「真珠」を育てるために欠かせないのがアコヤガイ。宇和海に面する愛南町の家串地区は、アコヤガイの母貝養殖が主要産業となっている。しかし、毎年春先になると、作業を邪魔する存在が姿を現す。養殖いかだに繁茂する「ホンダワラ」と呼ばれる海藻だ。5月頃にはホンダワラが養殖場を覆い尽くし、作業船の進入さえも難しくなるため、生産者は回収作業に追われるという。

しかし、家串真珠母貝生産組合ではこの海藻による「光合成」に注目。愛南町と共同で回収したホンダワラによるCO2吸収量を測定したところ、年間5.9トンに上ることが判明した。これにより、組合は「Jブルークレジット」というCO2削減量を証券化したものを取得し、県内企業に販売することで新たな利益を獲得した。

組合では今後、この利益を海岸清掃や子どもたちへの魚食教育など未来につながる取り組みに活用したい考えだ。

(2024年12月3日放送)

特別賞

本谷川河川敷の環境整備

地域をよくする会

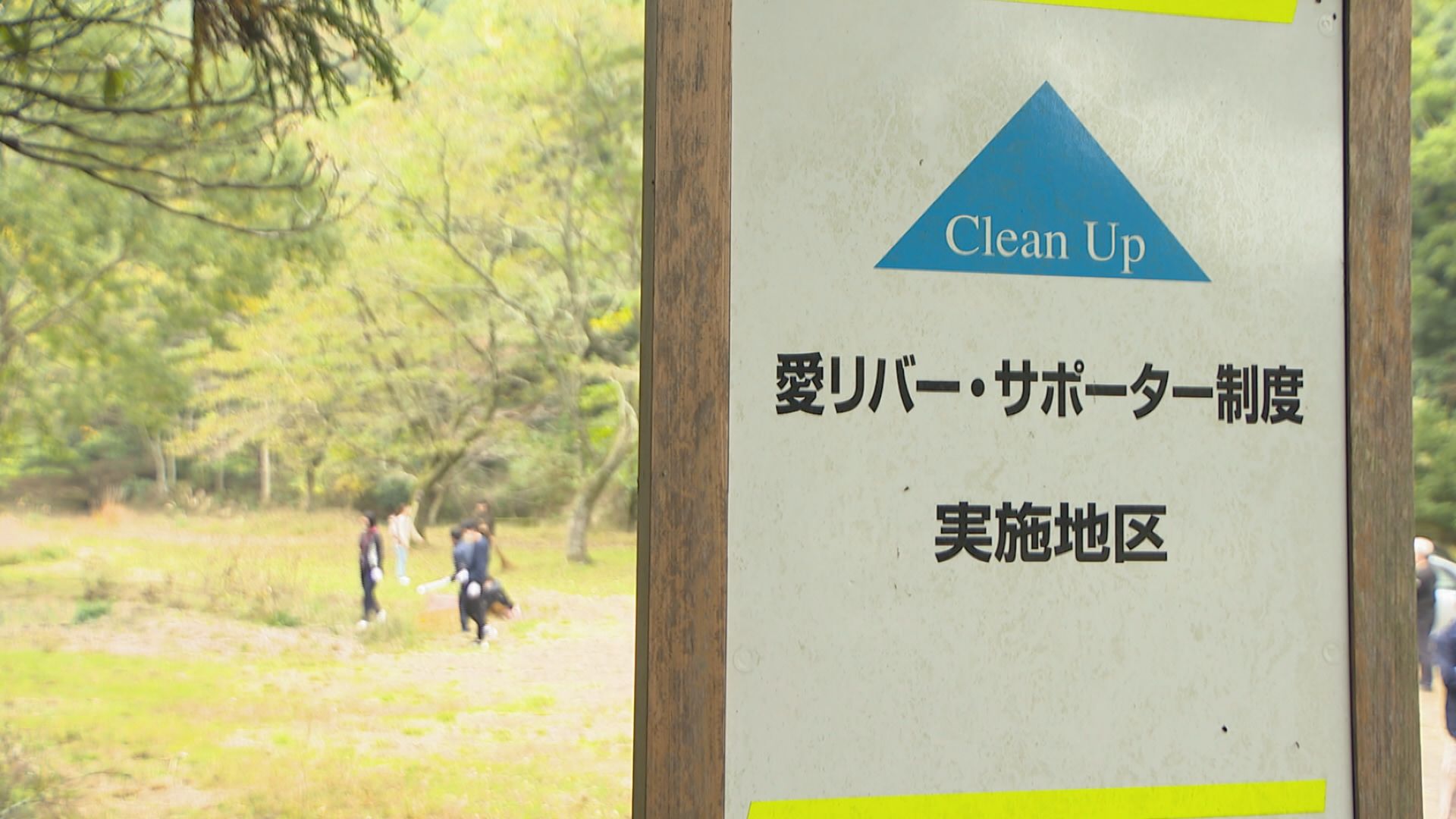

西条市との境にある山間の集落・東温市松瀬川地区。地元住民の団体「地域をよくする会」は、地区を流れる本谷川の河川敷の環境整備に取り組んでいる。

結成は2019年11月、河川敷の一定区間で定期的に草刈りや清掃活動に取り組むことで、美しい環境を創り出すことを目的とした、県の「愛リバー・サポーター」への参加がきっかけだ。以来、年に数回、エリアの草刈りや清掃などに汗を流す。

すると、キャンプや水遊びにやって来る人たちが現れたほか、初夏には「環境のバロメーター」とも言われるホタルが乱舞。秋には片隅に植えたフジバカマで「旅するチョウ」アサギマダラが羽を休める。

また、松瀬川地区は、市指定の天然記念物「川筋のイチョウ」や川や木々が織りなす景観など、歴史と豊かな自然にはぐくまれた地域資源に恵まれ、「それらも活性化につなげたい」メンバーは語る。

環境活動で元気になった自然が人を、さらには地域も元気にしようとしている。

(2024年11月21日放送)

被災したショウブ円の再生と保全活動

柳沢一ノ瀬花しょうぶ園

山間の集落、大洲市田処に広がる「柳沢一ノ瀬花しょうぶ園」。初夏を迎えると約2500株の花が辺りを彩り、県内外から多くの人が訪れる。過疎と高齢化が進む集落にとって、いまやこのショウブ園は大切な場所となっている。

しかし、2018年の西日本豪雨により一時は壊滅の危機にあった。地区を流れる矢落川が氾濫し、元々、別の団体が管理していたこのショウブ園も浸水。石や流木が園を埋め尽くしたまま管理されなくなり、荒れ放題となった。

その変わり果てた姿を見かねて立ち上がったのが山崎博康さんをはじめとする地域の仲間たちだった。土砂や流木の撤去から始め、埋もれた苗を掘り起こし、トラクターで園地を整備。さらに、苗を植え替え、花壇を一から作り直し再生させていった。現在も、花壇の整備や花の手入れを続け、除草から水やり、肥料まきも全てボランティアで行っている。

山崎さんたちの地道な活動によって生き続ける小さな芽は、これからも大きな希望の花を咲かせ続ける。

(2024年11月28日放送)

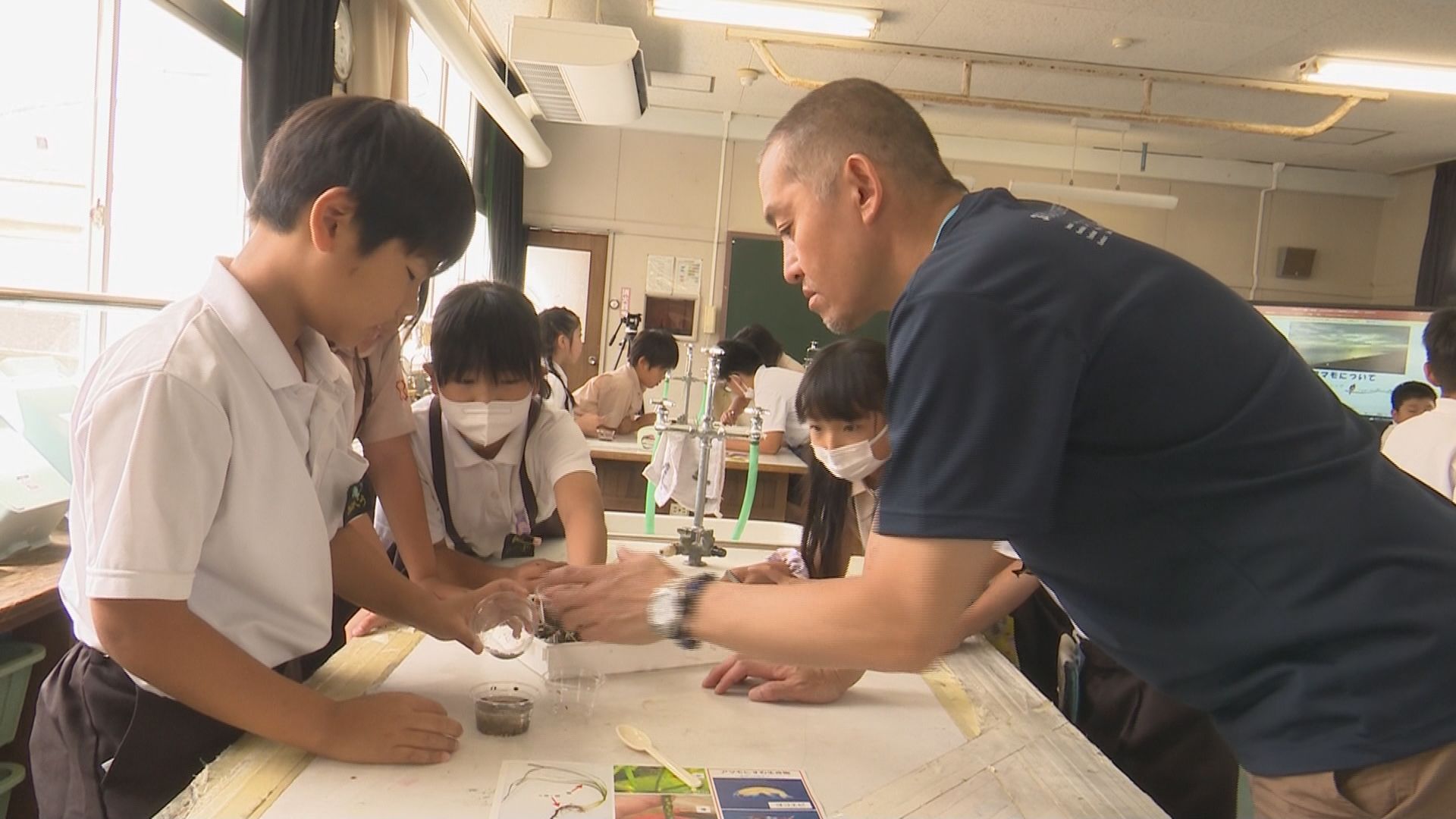

アマモ場の再生と海の環境教育

桜井地区海を守る会

浅海の底に生える海草、アマモ。海の生き物のたちの棲みかになる他、海をきれいにしたり光合成により二酸化炭素を吸収したりするなど、海の豊かさを守る植物だが、瀬戸内海では沿岸の開発などによって、生息地が激減。

そこで立ち上がったのが今治市の桜井地区の漁師たち。2019年、漁協などが中心となって「桜井地区海を守る会」を結成、地元の小学校で出前授業を行うなど子どもたちと一緒にアマモ場の復活プロジェクトに取り組んできた。

プロジェクトでは、海岸に漂着したアマモからピンセットで種を採取。子どもたちは漁師に教わりながらその種をネットに植え付け、海に投げ入れる。

活動に関わることで子どもたちは海の生態系や環境について学び、豊かな海を取り戻したいという想いを強くしていく。

漁師たちは、子どもたちの「学び」と「想い」が未来を変える力になることを願っている。

(2024年12月5日放送)

第20回

大賞

オオキトンボの里づくり

NPO法人 森からつづく道

里山の風景が残る松山市北条地区は美しいオレンジ色の羽を持つオオキトンボの日本一の生息地となっている。

オオキトンボは全国的に生息環境が失われ、環境省のレッドリストでは近い将来、野生で絶滅の危険性が高い絶滅危惧IB類に指定されている。

「NPO法人 森からつづく道」は、7年前にオオキトンボの保全プロジェクトを開始し、調査・研究を続けてきた。春の羽化や秋の産卵の時期にその数のデータを収集するほか、行動範囲を調査するなど、地道な活動を続けることでこれまで知られていなかった生態も明らかにしてきた。

「北条はオオキトンボにとって最後の安住の地」地域とともにこの“宝”を守るため、これからも活動を続ける。

(2023年11月16日放送)

知事賞

芭蕉和紙の果実袋開発

愛媛県立大洲農業高等学校 果樹班

県内有数のブドウの産地である大洲市。ここ数年は夜の気温上昇が原因でブドウの色にばらつきが生じ、地元の農家を悩ませてきた。この課題を解決しようと大洲農業高校の生徒たちが開発したのが、「芭蕉和紙」を青く染めて作られた果実袋だ。

最新の研究では、ブドウは一定の条件下で、夜間に青い光をあてると皮の色素成分であるアントシアニンが増えるとされているが、芭蕉和紙の果実袋と通常のプラスチック製の果実袋を使ってブドウの着色具合を比較したところ、芭蕉和紙のほうがアントシアニンが通常のものより2倍ほど濃くなり、効果を実証した。

またバショウという植物の茎を使った芭蕉和紙は、繊維が細く、果実袋に適した丈夫さを備えていて、脱プラスチックにもつながる。

大洲農業高校では、この果実袋の実用化に向け、地元の農家とも連携しながら研究を進め、環境に優しい持続可能な農業を目指す。

(2023年11月28日放送)

奨励賞

環境にやさしい次世代型の貨物船

一般社団法人 内航ミライ研究会

今治市内で、環境にやさしい次世代型の貨物船「SIM-SHIP」が製造された。SIM-SHIPは、今治市に事務局を置く「内航ミライ研究会」が開発した内航船で、従来の船より12%以上のCO2排出削減を目標にしている。

例えば、SIM-SHIPは一般家庭12日分の電力を賄うことができるコンテナ型のバッテリーを搭載しているため、停泊中でも発電機の電力に頼ることなく、エネルギー消費を抑えられる。また、今治市のゴミ焼却施設バリクリーンでは、ゴミを燃やした熱から発電しており、この電力でバッテリーを充電すると、より環境にやさしい仕組みを構築できると考える。

国内物流の4割、国際物流の99%を占めるという海上輸送。日本一の海事都市から発信するミライの姿が、環境と私たちの生活を支えていく。

(2023年9月14日放送)

愛媛県奨励賞

環境にも配慮した観光まちづくり

一般社団法人 キタ・マネジメント

2018年大洲市に設立されたキタ・マネジメントは、城下町に残る歴史的資源を活用した「観光まちづくり」を進めている。これは、世界的にも注目され、「世界の持続可能な観光地TOP100選」に2年連続選出された一方で、「環境面への配慮が足りない」という指摘も受けた。

そこで、「環境対策はかっこいい」というテーマを掲げ、オリジナルタンブラーを製作し、12店舗のカフェでコーヒー1杯を付けて販売。そのタンブラーやマイボトル持参による割引やウォーターサーバー設置などで、観光施設のペットボトル販売量を年間1万2,000本から1万本にまで削減することを目指す。また、地元の高校生とコンポストの実証実験を行い、店舗が持ち込む生ごみを「たい肥」にして農家に提供し、地域へ広げる方法も検討する。

観光も環境も推進する新たなまちづくりの歴史が、伊予の小京都で刻まれている。

(2023年11月17日放送)

特別賞

空き家に放置された生活用品を有効利用

関前地域活性化推進協議会

広島県と境を接する今治市関前諸島の岡村島。ここで今年から不定期で始めたイベントがある。その名は「もったいない市場」。

島の空き家から、所有者の了承を得て引き取った生活雑貨や電化製品など、様々な品物を販売している。この取り組みを考えたのは、関前地域活性化推進協議会の会長である舩越清忠さん75歳。協議会のメンバー等と、この「もったいない市場」を運営している。

岡村島の人口は10年前の6割余りにまで減少し、島の約3分の2の家が空き家になっている。「住み続けられるまちづくり」と「島の活性化」を見据えたこの取り組みに住民たちからの期待が寄せられている。

(2023年10月24日放送)

着物と帯をアップサイクル

株式会社 dual-mode

日本伝統の着物や帯を素材にしたサステナブルブランド「dual-mode」。事業継続が難しくなった呉服問屋や織物職人からの相談をきっかけに、在庫として眠っていた着物や帯のアップサイクルに取り組んでいる。アップサイクルとは、廃棄されるはずのものに新たな価値をプラスして生まれ変わらせることである。

代表の渡邊久恵さんは、生地を余すことなく活用することにこだわり、着物はワンピースやポンチョ、帯はバッグや靴などに生まれ変わる。また看板商品のご祝儀袋は、着物と帯のリバーシブルで、受け取った人が“幸せのバトン”として再び誰かに送るほか、広げてテーブルマットとしても活用することができるという。

着物を含む衣類の廃棄量が国内で年間50万トン以上に上る中、伝統と思いを次世代に繋ぐ取り組みがサステナブルな文化を築こうとしている。

(2023年11月9日放送)

公園を地域の宝に

東山保存会

松山市東石井にある「東山古墳公園」。なだらかな丘陵地が広がる市内有数の古墳群で、 過去の発掘調査では5~7世紀ごろのものと見られる須恵器など多くの出土品が見つかっている。

東山保存会は、8年前からこの公園の整備活動に取り組んでいる。以前の公園は、長年放置されて草木が生い茂り、鬱蒼としていたが、木の剪定や花壇を整備したほか、線路の枕木を再利用したスロープを整備するなどの地道な活動を続けてきた。

保存会は、近隣に住む60~80代のボランティアのメンバーで、事務局長を務めるのが西野徳男さん。「小さな子どもからお年寄りまで親しめるようにしたい」と意気込む。

保存会は高齢化という課題を抱えているが、体力の続く限り、地域のために活動を続ける。

(2023年11月30日放送)

第19回

大賞

生きた化石 カブトガニ育む海へ

西条市立東予郷土館

2億年前から姿を変えず、生きた化石とも呼ばれるカブトガニ。かつて瀬戸内海一円に生息し、西条市の河原津海岸など東予地方はカブトガニ天国と言われていた。しかし、海岸の埋め立てや海洋汚染などの影響で、カブトガニは絶滅寸前の状態にある。

西条市立東予郷土館は、このカブトガニの保護活動に取り組んでいる。学芸員の藤田宜伸さんらは、水槽でふ化させた幼生にエサをやったり、水温をこまめに管理したりと手塩にかけて育て、年に一度、地域の住民たちと一緒に放流している。

また、カブトガニの飼育体験や小学校での出前授業などを通じて、海の環境保全についての啓発にも力を入れている。

地道な活動が実を結び、カブトガニの生息数は少しずつ増えきた。カブトガニを守ることは、生き物を育む海と地球を守ることにもなる。藤田さん達は、その思いを次の世代につなぎながら活動を続ける。

(2022年9月1日放送)

知事賞

オーナー制度で棚田を守る

樫谷棚田保存会

大洲市の山あいにある戒川地区に3ヘクタールの樫谷棚田が広がる。農林水産省の「つなぐ棚田遺産」にも選ばれている。

地元住民たちが保存会を設立し、棚田の保存活動を続けている。活動の柱となるのがオーナー制度。1区画3万円の年会費を支払いオーナーになれば、農作業の体験をしたり農作物を受け取ったりすることができる。集めた会費は生産者への配分や保存活動に充てられている。毎年30区画を募集しているが、2022年はコロナ禍で野外活動への関心の高まりもあり、募集を上回る38区画のオーナーが決まった。

保存の目的は景観と環境の保全。過疎高齢化が進む中、持続可能な形で田んぼを維持するためにオーナー制度を取り入れた。田植えや収穫などのイベントは好評で、保存会のメンバー自らも楽しみながら、長くこの取り組みが続けられることを願っている。

(2022年10月18日放送)

奨励賞

高校生が発信 プラごみ問題

愛媛大学付属高等学校 理科部

プラスチックごみが5ミリ以下の破片となったマイクロプラスチック。海に流出することで、海洋生物や人体への影響が懸念されている。

愛媛大学附属高等学校理科部に所属する女子生徒5人は、この問題の解決に向け、海中の微生物などにより自然に分解される「生分解性プラスチック」の開発に取り組んでいる。 先輩たちの研究を受け継ぎ、生分解性プラスチックの原料には、太陽熱を利用して作られた天日塩が有効であると突き止めた。現在は、実用化に向け低コストで効率よくプラスチックを生産できる方法を日々研究している。

また、環境に関するイベントにも積極的に参加し、自分たちの研究成果を発表したり、海の環境問題について啓発したりしている。

自分たちだけでなく、この問題を知った1人1人が行動を起こすきっかけを作れるよう、これからも活動を続けていく。

(2022年11月10日放送)

愛媛県奨励賞

美しい海を未来へ

松山北高等学校 愛顔グローカル部愛Landまつやま

松山北高等学校では「愛顔グローカル部 愛Landまつやま」という部活動で島の海岸清掃に取り組んでいる。部員と生徒の有志が休日などに島に行き、ゴミ拾いに汗を流す。

学校では2017年に生徒が松山市興居島の活性化に取り組むNPO法人を設立し、地域おこしに関わるようになった。しかし翌年に西日本豪雨が発生。興居島でも土砂崩れが相次ぎ、生徒が復旧ボランティアを続ける中、住民からの要望で海岸清掃活動が始まった。

現在は興居島を含む忽那諸島に活動の場を広げ、年に20回ほど島の海岸でペットボトルなどのゴミを回収し、多い時には1日でゴミ袋200個を超える。

作業を続ける中で、ゴミが溜まりやすい箇所や、地理的な特性とゴミの種類との関係について調査を進め、効果的な清掃活動の方法を模索している。

海岸清掃活動を本格化させて約3年。参加者は「始めと比べゴミが減ってきていると感じる」と話し、地道な活動の成果は実りつつある。

(2022年12月5日放送)

特別賞

棚田にコスモス 人が集う里山に

天川棚田保存会

西条市河之内に残る天川棚田。かつては、林業と農業が盛んで、棚田周辺に100人ほどが暮らす賑やかな地区だった。しかし、林業の衰退とともに過疎と高齢化が進み、多くの田んぼが休耕田となり、イノシシやサルが作物を荒らすようになった。

何百年もの歴史が培ってきた棚田の景色を残そうと、地元で農業を営む山内強さんら5人が2010年に天川棚田保存会を結成した。

人が集う里山にしようと、山内さんたちが始めたのは、コスモスの花畑。夏場に種をまき、秋には100万本の花が棚田を彩る。11月に開かれる花まつりには、SNSや口コミで見物客が次々と訪れ、老若男女の集う里山となる。春には菜の花の花まつりが開かれる。

当初は50アールだった花畑も2倍の1ヘクタールに広げた。棚田に人が集う賑やかな里山を願い、山内さん達の活動は続く。

(2022年11月24日放送)

生地がつるし飾りにリサイクル

さげもん倶楽部

伊予市に拠点を置く「さげもん倶楽部」。着物や帯などをリサイクルして「つるし雛」や「さげもん」とも呼ばれる糸で吊るされた手のひらサイズの飾りを作っている。

代表の高市礼子さんが、2009年に福岡県柳川市でさげもんに出会い、仲間たちと会を発足した。現在はメンバー10人が週に1回集まり、創作活動を続けている。

完成した作品は市民文化祭などでお披露目され、作品を見た人から生地が送られてくるようになった。また、毎年3月には工房で展示会を開き600人ほどが訪れる。

また、新型コロナの収束を願って作ったアマビエ人形を小学校や病院などに寄贈したり、地元特産品の一つとして干支の置物を制作したりと、地域の活性化にも一役買っている。「寄付してくれた着物に新たな命を吹き込み、リサイクルへの理解を深めてもらいたい」高市さん達は、仲間と楽しみながら、末長く創作活動を続けていきたいと願っている。

(2022年12月1日放送)

陸上で青のり養殖

スリーラインズ株式会社

宇和海に面した宇和島市遊子。ハマチやマダイなどの養殖が盛んな地区である。その一角にずらりと並んだ丸い水槽がある。中には、水の流れにくるくると回る緑色の塊。 青のりを陸上で養殖する施設である。

全国的にも珍しい養殖を手掛けているのは、山内満子さんとその家族。山内さんは、遊子でマダイの養殖を営む漁師の家に嫁いできてから30年以上、魚一筋の人生を歩んできた。

しかし、頻繁に発生する赤潮や海の環境の変化に危機感を持ち、2016年に会社を立ち上げて、青のり養殖をスタートした。試行錯誤を繰り返しながら、現在では40基の水槽で青のりを育て、併設された工場では収穫された青のりの加工作業が行われている。

人口減少や海の汚染など、地域が抱える問題の解決につながる取り組みで、宇和島の海に恩返しがしたい。青のりのブランド化と販路拡大を目指し、山内さんたちの挑戦は続く。

(2022年12月9日放送)

第18回

大賞

50年後の森づくり

NPO法人 由良野の森

戦後の木材不足を背景に、全国各地でスギやヒノキの植樹が行われた。しかし、林業の低迷による人工林の荒廃や、天然林の伐採が原因で山の保水力が低下し、渇水や災害の発生リスクが高まることとなった。愛媛県内でも約3割の人工林が10年間放置されており、生態系に影響を与えている。

上浮穴郡久万高原町では、このように荒れた山を蘇らせるプロジェクトが動き出している。NPO法人「由良野の森」が始めたのは、ブナの苗をドングリから育て、50年かけて自然林に近い状態に戻すこと。これまでに800㎡の山に150本余りの苗木を植樹した。

苗を育てる作業は、町内の障がい者福祉施設に委託することで雇用の創出にも一役買っている。未来を担う子どもたちには、ドングリ集めを通じて自然林への理解を深め、山を守ることの大切さを知ってもらおうとしている。

かつての自然を取り戻したい。「由良野の森」の壮大なプロジェクトはまだまだ続く。

(2021年12月3日放送)

知事賞

瓦を景観材に再利用

有限会社トヨシマ瓦店

住宅の重要な建材でもある「瓦」は、これまで屋根の葺き替えなどで役目を終えると建 築廃材として埋め立て処分されてきた。西条市で屋根瓦の工事を請け負うトヨシマ瓦店では、10年程前からこの廃棄瓦を粉砕して、景観材として再利用する取り組みを続けている。

「Rテコラ」と呼ばれるこの製品は、廃棄瓦のみを使用するため、有害な物質を含んでおらず、砂利などの代替品として/駐車場や庭のエクステリアに、また防草や防犯対策などに使用されている。アイデア次第で様々な用途に利用が可能であり、廃棄物の削減や環境負荷の軽減にもつながっている。

同社では、これまで受け継がれてきた瓦の伝統を大切にしながら、環境に配慮した新たな製品の開発に取り組み、廃棄される瓦の新たな活用を見出そうとしている。

(2021年9月14日放送)

奨励賞

廃棄プラスチック再生でロス削減

株式会社マルヤス

新居浜市に本社を置き、産業用機械の開発を手掛ける株式会社マルヤス。ビニール製品や食品容器など様々なプラスチック製品の原料となるフィルムを作るための装置を製造・販売している。

フィルムは全国で年間に約240万トン生産されており、その製造過程では、切れ端などの「ロスフィルム」が大量に発生する。同社の取引企業では、機械1台あたり年間約100トンの「ロスフィルム」が廃棄されていた。

そこで同社では、これまで廃棄していたフィルムを原料に再生しようと、7年をかけて装置を開発した。この装置は全国のフィルム製造業者に販売され、プラスティックのロス削減に役立っている。

プラスチックを無駄にしないことがCO₂排出削減につながるとして、新たな装置の開発に取り組み続けている。

(2021年9月27日放送)

愛媛県奨励賞

廃棄栗がお守りに

なかやま十彩会

伊予市中山町を代表する特産品「中山栗」。収穫される栗のうち、およそ1割は実が小さく、出荷されずに廃棄されてしまう。こうした「規格外」の栗を活用すべく、なかやま十彩会では新商品の開発に乗り出した。

干して保存食にした栗は、古くから「搗栗(かちぐり)」と呼ばれており、「搗」が「勝」に通じることから、勝負ごとにまつわる縁起物として重宝されていた。こうした風習にあやかって生まれたのが、乾燥させた栗の皮にニスを塗り、「勝」のハンコを押した「勝栗御守(かちぐりおまもり)」である。会員たちが定期的に集まり、2021年には550個のお守りが完成した。地元の道の駅などで販売するほか、受験を控えた地域の中学生にも合格祈願のプレゼントをし喜ばれている。

なかやま十彩会の活動は、廃棄される栗に新たな命を吹き込むとともに、地元特産品の魅力発信にも一役買っている。

(2021年11月2日放送)

特別賞

犬寄峠の黄色い丘

黄色い丘の菜々保護者会

伊予市の山あいに位置する佐礼谷地区。約200世帯、500人が暮らしている。

この小さな地域に「犬寄峠の黄色い丘」がある。毎年春には一面の菜の花を求めて多くの人が訪れる。近くに住む松浦弘正さんは、耕作放棄地だったこの場所を、9年前から花畑として管理しており、約20種類の花が四季折々に彩っている。

松浦さんは、地域の賑わいづくりや環境美化に汗を流す一方で、残された耕作放棄地で問題となっているイノシシの獣害対策にも乗りだした。2020年から飼い始めた秋田犬の菜々(なな)と黄色い丘のパトロールを始めた。菜々が歩き回り、用を足すことで、イヌのにおいが付きイノシシを寄せ付けない効果が期待できるというのだ。

「最近はイノシシに荒らされていないから菜々の効果があるのかな」と話す松浦さん。今日も菜々と共に黄色い丘を守りながら、美しい花畑の姿を町内外に発信している。

(2021年11月9日放送)

メンマづくりで放置竹林解決へ

Hinel

竹製品の需要減少などを背景に、放置される竹林は全国的に拡大していて、山の環境悪化や生態系への影響が問題となっている。

2019年に東京から祖父母の暮らす西条市に移住したことを機に、環境問題と向き合うことになった山中裕加さん。自宅の裏山に広がる放置竹林に当事者意識が目覚めたという。山中さんはワークショップを通じて、竹林の整備や竹の活用方法などを提案してきたが、新たな方法で竹林問題の解決を目指そうと考え、メンマ作りを始めた。

市内で収穫したタケノコを就労支援事業所に委託して瓶詰製品に仕上げ、道の駅などに出荷している。味だけでなく、竹林問題について考えてもらえるよう、ラベル作りにもこだわった。食品づくりという新たなアプローチで放置竹林の問題に向き合っている。

竹林のため、そしてふるさとのために、山中さんの挑戦は続く。

(2021年12月7日放送)

第17回

大賞

高校生からのプレゼント 再生車いす

愛媛県立新居浜工業高等学校 VYS部

愛媛県立新居浜工業高等学校では、21年前から生徒たちによる車いすの修理や再生の活動が続いている。きっかけは、市内の福祉施設から中古の車いすが持ち込まれたことで、ボランティアでの活動が始まった。2000年には、クラブ活動としてのVYS部が発足し、これまでに約2,000台の車いすを再生させ国内外の福祉施設などに届けている。

さらに、全国の工業高校が中心となり再生した中古の車いすを海外に贈る「空飛ぶ車いす」活動にも参加。韓国を訪問し、車いすの贈呈や現地の高校生との交流を深めている。

昨年10月には、こうした活動が高く評価され、東アジア地域の環境保全に貢献した団体や個人を表彰する「日韓国際環境賞」を高校生の団体としては初めて受賞した。

現在は、感染防止のため高齢者施設に訪れることは出来ないが、お年寄りからは感謝の声が聞かれる。生徒たちが心を込めて修理した車いすが新たな命を吹き込まれ、県内はもとより世界のどこかで誰かの力になっている。

(2020年10月29日放送)

知事賞

海底ゴミ撤去に地域連携で活動の輪

愛媛ダイビングセンター

「想像以上に海底ゴミが多い…」と嘆くのは、南予地域でダイビングのインストラクターをしている中岡惠司さん。サンゴが広がる自然豊かな宇和海に感動する一方、海底に沈むプラスチックや家電製品など、おびただしい数のゴミに衝撃を受けたという。

2008年に「愛媛ダイビングセンター」を開業し、指導の傍らゴミを拾う活動を続けているが、その量は年間約3トン。一人での活動に限界を感じ、2019年1月に「海底ゴミ海岸漂着物等対策協議会」を設立し、地域と連携した定期的な海底ゴミの清掃活動を行うほか、ダイビング客には、美しい海を案内するだけでなく、一緒にゴミを拾うことで美化意識を広げている。

地域ぐるみで海の保全とエコツーリズムに取り組むことで、ゴミを捨てづらい環境を作りたいと考える中岡さん。地域活性化にもつながる持続可能な活動モデルとして全国に広めたいと願いながら海を守るための活動は続く。

(2020年7月27日放送)

奨励賞

猫との共生 地域猫活動

堀江町区・ほりえ地域猫の会

9つの町内会で組織する松山市堀江町区。ほりえ地域猫の会のメンバーが中心となって2018年から地域猫活動に取り組んでいる。港が近く、以前から捨て猫が相次いでいたというこの地域。「殺処分せず猫をどう減らすか」住民たちが出した答えが地域猫活動だった。

地域猫活動の基本は「エサの管理」と「去勢手術」。個体数を増やさず、地域で管理し飼い主がいない猫の一生を全うさせる。猫を適切に管理することは、糞尿の被害を防ぎ、動物愛護だけでなく環境美化の側面も併せ持つ取り組みであるが、活動には費用も伴う。去勢手術は、松山市の補助に加え町区も負担。エサ代も一部負担して活動を支えている。

当初は住民に説明し理解を求める日々が続いたというが、今は協力の輪が広がっている。2年間の活動で160匹以上いた猫は半減。それでも捨て猫は後を絶たないというが、猫と共生しながら地域の環境を守る取り組みは続いている。

(2020年10月30日放送)

愛媛県奨励賞

バイオマス素材で脱プラ「コメ歯ブラシ」

山陽物産株式会社

伊予郡松前町でホテルアメニティの製造・販売を手掛ける山陽物産株式会社。古米や砕米を柄の部分に35%配合した業界初のバイオマス商品「コメ歯ブラシ」を開発した。高温で焼き上げて成型する使い捨て歯ブラシだが、コメの素材はプラスチックに比べて強度がなく、配合率を高めすぎると焦げてしまう。「20%、50%、60%と、様々な配合率や成形温度を試行錯誤した」と武内社長は語る。

自社の通常の歯ブラシにはプラスチックを7g使用しているのに対し、コメの歯ブラシは半分以下の3.38gまで削減した。

また、コメは栽培の段階で光合成により二酸化炭素を取り込むため、製造過程で排出される温室効果ガスをゼロとする「カーボン・オフセット」の認証も受けている。

コメ歯ブラシは、すでに県内のホテル・旅館に導入されており、持続可能な社会を目指す愛媛のモノづくりが脱プラスチックの流れを推進している。

(2020年7月31日放送)

特別賞

万葉植物を令和の時代に遺す

愛媛万葉苑保存会

愛媛県護国神社の鎮守の杜として、1953年に開園した「愛媛万葉苑」。園内には、日本最古の歌集『万葉集』に詠まれた草花約150種類が収集・保存されている。

その園内の整備活動を担っているのが、愛媛万葉苑保存会のメンバーである。毎月第2日曜日に有志たちが集まり、園内の草引きや遊歩道の清掃、新たな植物の植え付けなどの整備に勤しんでいる。こうした活動の甲斐あって、園内には国の絶滅危惧種に指定されている「ムラサキ」などの貴重な植物が自生している。

さらに、保存会の理事を務める藤原茂さんが、整備活動の参加者に向け、園内に自生している植物にまつわる歌の解説講座を開いていて、参加者の楽しみの1つとなっている。

開園から60年以上続く整備活動は、万葉苑を守りたいと願う有志たちの思いに支えられている。

(2020年7月24日放送)

生まれ変わる海のごみ シーボーンアート

NPO法人 スペースゆう ともの会

世界的な課題となっている海洋ごみは、愛媛県内の海岸にも多く漂着している。「NPO法人 スペースゆう ともの会」では、養殖業が盛んな宇和海の環境保護に向け、海のごみを活用した「シーボーンアート」の啓発・普及に取り組んでいる。

これまで廃棄されていたヒオウギ貝の殻を養殖業者から回収、地元の障がい者福祉支援施設に研磨作業を委託し、市民向けのアート教室等でランプシェードをはじめとする工作の材料として活用している。制作したランプシェードは、宇和島市の中心商店街の約50カ所で展示。作品を通じて、海の環境問題について考えてもらう「光の商店街プロジェクト」を進め、環境アートの発信拠点をめざしている。

また、今年の開催は断念したものの、年に1度、地元の小学生らと共にビーチクリーン活動を開催し、回収した海の漂着物を使った工作教室を開催するなど、若い世代に向けての環境保護意識の醸成に貢献している。

(2020年10月22日放送)

きれいな海を未来へ

愛媛県立北条高等学校

北条高校で環境問題について学ぶ3年生の生徒たちは、授業の一環として一昨年から海岸の清掃活動に取り組んでいる。松山市北条地区の海岸は一見きれいに見えるが、浜辺には小さなビンのかけらも目立つ。その中に、波にもまれて角が取れ、美しい見た目から「シーグラス」と呼ばれるガラスがある。生徒たちは楽しみながら海のゴミ問題について考えようと、拾ったシーグラスでアクセサリー作りにも挑戦している。

また、地域の実態を後輩にも伝えるため、拾ったペットボトルを活用したゲームを手作りし、地域の園児や小学生向けにワークショップを開いている。ほかにも、子どもたちが楽しめる電子水槽を考案するなど、工夫を凝らす。

さらに、“地域の人が笑顔になる場所”をコンセプトに、校内には水族館をオープン。 自らの気づきで様々な体験ツールを生み出す北条高校の生徒たち。きれいな海を残し、ふるさとの未来を守ろうと彼らの挑戦は続く。

(2020年11月30日放送)

第16回

大賞

荒れた砂浜再生へ

今出ヶ浜潮騒を守る会

重信川の河口付近に位置する、松山市垣生地区の今出ヶ浜。一時は、木や草が手入れされないまま放置されていたり、不法投棄が相次いだりした影響で、砂浜に立ち入ることができないほど荒れていた。

地元の住民でつくる「今出ヶ浜潮騒を守る会」のメンバー約20人は、砂浜の環境を取り戻そうと、年に8回清掃活動に汗を流している。また、メンバーの呼びかけで、年に2回は、地元の小中学生も活動に参加し、総勢約600人で清掃活動を行う。多い時には、1時間半ほどで約10トンものゴミが集まった。活動を始めて19年。松山市のレッドデータブックで準絶滅危惧種に指定されている植物「ハマサジ」のほか、「ハクセンシオマネキ」と呼ばれるカニの生息が再び確認されるようになった。住民が一丸となって地域の宝を取り戻す。地道な活動だが成果は実りつつある。

(2019年10月30日放送)

知事賞

繭の100%活用へ 廃棄減らす挑戦

株式会社リバースプロジェクトトレーディング

「伊予生糸」で知られる県内のシルク産業。繭から生糸になるのは全体のわずか17%程度で、原料のほとんどはこれまで廃棄されていたという。そこで、生糸にならない部分を活用した化粧品などの商品開発に取り組む「リバースプロジェクトトレーディング」が中心となり、産学官連携による「愛媛シルクプロジェクト」が進められている。

その一つが、大洲で育てられた蚕のサナギから抽出した成分を養殖鯛のエサに活用しようという取り組みだ。エサにおける魚粉の割合が減ることは、海洋資源の保護に繋がるだけでなく、愛媛大学の研究で、サナギには魚の免疫活性を上げる効果があることも分かっている。県内でも養蚕業の衰退が進む中、廃棄されていた部分に付加価値を見いだすことで、県産繭の可能性はますます広がっている。

(2019年10月24日放送)

奨励賞

人と自然の共生を

山田クラブ

今治市を拠点に活動する登山愛好家グループ「山田クラブ」。より多くの人に安全に山登りを楽しんでもらおうと、石鎚山系で登山道整備のボランティア活動を続けてきた。「山田クラブ」が掲げる活動の理念は「人と自然の共生」。遭難や事故を防ぐため登山道の草刈りを行う一方、生態系を崩さないよう慎重に作業を進める。

自然を愛する会員たちの活動は、登山以外にも広がり、過疎・高齢化によって手入れが行き届かず荒廃している里山の再生にも取り組んでいる。今治市の蛇越池では、会員らによる雑草の除去など地道な手入れが実り、国の準絶滅危惧種に指定されている「サギソウ」が再び自生し、花を咲かせるようになった。

自然の恵みを受け、自然と共存しながら豊かに暮らす社会を目指して「山田クラブ」の活動は続く。

(2019年10月4日放送)

愛媛県奨励賞

ホタルを守り、学ぶ

双海町翠地区ほたる保存会

ホタルの里として知られる伊予市双海町の翠地区。30年程前から、「双海町翠地区ほたる保存会」のメンバーが中心となって河川の清掃を行うなど、地域ぐるみでホタルの保護活動に取り組んできた。

しかし、今夏の同地区で確認されたホタルは例年の1割程度にまで減少した。保存会では、県内に甚大な被害をもたらした昨年の西日本豪雨の影響で川辺に産み付けられたホタルの卵の多くが流されてしまった可能性が高いと考えている。

この危機に保存会のメンバーが立ち上がった。ホタルのエサとなる巻貝・カワニナを養殖し、定期的に川に撒くことで、育ちやすい環境をサポート。さらには、地域の子どもが通う翠小学校でホタルの生態やその尊さを教え、地域全体でホタルを守る意識を育んでいる。再び翠地区にたくさんの光が灯る日を目指して、保存会の活動はこれからも続いてゆく。

(2019年10月25日放送)

特別賞

煙害乗り越えた歴史をミュージカルで

坊っちゃん劇場

東温市の「坊っちゃん劇場」で、今年4月から上演しているミュージカル「瀬戸内工進曲」。

明治時代の新居浜市を舞台に、別子銅山の中興の祖と言われた伊庭貞剛とその家族をモデルにしている。1691年に採掘が始まった別子銅山は、明治維新後に西欧からの技術を導入し、その産銅高は飛躍的に増加した。しかし、銅山の繁栄は精錬所から発生する煙害問題を招き、山林や農作物に大きな被害が発生した。

伊庭は、この煙害問題に対し、植林事業や製錬所を瀬戸内海に浮かぶ四阪島へ移転するなど、この難局に立ち向かった。伊庭が別子銅山の支配人に就任したのち、約10年間、資金の半分は精錬所の移転や植林、そして坑水路といった環境対策に使われた。

現代にも通じる先駆的な環境対策。「坊っちゃん劇場」では、産業振興と環境対策の両立に注力した伊庭貞剛の偉業、そして煙害克服の歴史をミュージカルというエンターテイメントの形で伝えている。

(2019年11月5日放送)

砥部焼を再生 安全な道に

株式会社四国ライト

今治市に本社を置く「四国ライト」。同社が開発した路面標示材には、塗料の骨格となり耐久性や滑り止め効果を持たせる「骨材」に、砥部焼のリサイクル素材が混ぜられている。

同社では、約15年前にも菊間瓦や大島石のリサイクルを試みたが条件が合わず断念。その後、2011年にしまなみ海道沿線のサイクリング案内標示「ブルーライン」を受注した際、砥部焼に注目し開発を再開した。そして、新居浜市のリサイクル業者と粒の大きさを検討するなど試行錯誤を重ね、2015年に商品化が実現した。

現在は、ブルーの他、白や緑など用途に応じた9色を揃える。2018年度末までに県内外の道路で約250キロのラインが引かれた。 耐久性も白の場合、従来品と比べ約5%アップしたという。これまで商品にならなかった砥部焼は再利用され、道路の安全にも貢献している。

(2019年11月11日放送)

四国遍路の自然道を守り続けて

清家源太郎

四国霊場をはじめ、その地区の歴史や自然などに親しみながら四国を一周できる「四国のみち」。その一部、宇和島市と愛南町を結ぶ旧へんろ道「柏坂越えの道」は、かつて1日に100人以上の人たちが往来していたが、昭和の高度成長期に国道が整備されると、その人数は激減し、荒れ果ててしまった。

こうした中、このへんろ道の整備を任されたのが宇和島市の清家源太郎さんだった。定期的に険しい山道を登りながら草刈や倒木の撤去を行い続けている。

こうした活動の甲斐があり、「柏坂越えの道」は、国内外のお遍路さん達を魅了する道へと姿を変えた。地元の自然と親しみながら、安全にそして快適に散策が楽しめるへんろ道として評判にもなっている。清家さんの年齢は87歳(取材時点)。年を重ねるにつれ、作業の負担は増すというものの、「体力の限り続けたい」とその熱意は変わらない。

(2019年11月21日放送)

<お問い合わせ > 三浦保環境賞 実行委員会(あいテレビ内)

電話 089-921-2121(代) FAX 089-921-5420

お問い合わせはこちら